今回は、私の主宰するこども造形教室の活動の様子のご紹介です。

ドットアートがN F Tで話題になりましたが、そんなドットアートを日本の伝統工芸

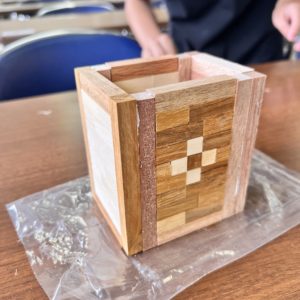

「寄木細工」の材料を生かして取り組み、子どもたちでも作りやすいよう題材を考えました。

木の自然な色合いを生かしながら、積み木をするような感覚で作れてしまいます。

積み木なら、幼少期にたくさんの子どもたちが経験するベーシックな遊びの一つです。

積んで壊してを繰り返しながら、立体物を作り出す楽しさは、わたしたちを夢中にさせます。

そんないろいろな寄木細工(寄せ木アート)の材料を生かしながら、取り組みました。

テーマ

ドットアートな〇〇!

時間

80分

準備物

寄木細工(寄せ木アート)用の木材

木工用ボンド

マスキングテープ(または、輪ゴム)

ビニール(または、サランラップ)

綿棒(ボンドを伸ばす用)

新聞紙

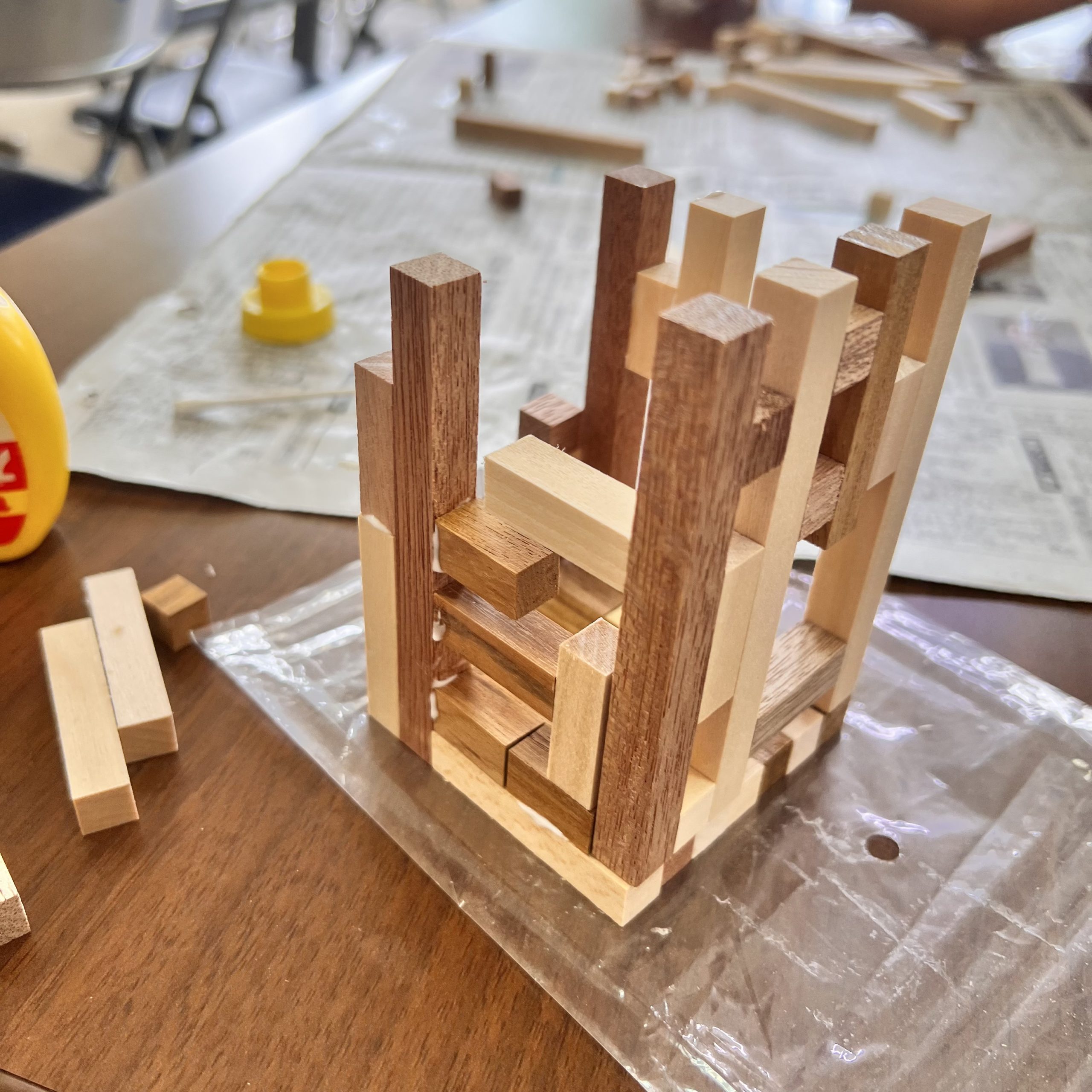

活動の様子

準備

- 机の上の方にビニール(または、サランラップ)をひく(セロハンテープで固定するといい)。

↑にボンドをつけた寄せ木パーツを置いて乾かす。(新聞紙の上だと紙がくっつくので)。

- 机の手前に新聞紙をひく。

- 寄せ木造り用の木材を並べる。

導入

T(先生)「いろいろな大きさの木があるね。

これらを使って、どんな形ができるかな?

積み木のように試してみよう!」

S(生徒)「どんどん積んでいくとタワーみたい!」

S「秘密のゲートができたよ。」

S「マインクラフトのクリーパーの顔ができたよ。」

S「箱ができたよ。」

T「いろいろな形ができるね。

色も自然な木の色合いを生かしていくとドットアートのようになるね。

この木は、寄木細工(寄せ木アート)って言ったりする日本の伝統工芸でもあるよ。

今日は、この木を使って、作りたいものを作っていこう。

まずは、今のように積み木のように色々と試してみよう!

飾れたり遊べたりするものでもいいし、使えるものでもいいね。」

展開

生徒の様子を見ながら、作りたいものが決まってきたら、、、

T「作りたいものが決まって、組み立てみたら、木工用ボンドでくっつけていくよ。

大事なことは、ボンドを薄くつける!こと。

たくさんつけすぎるとはみ出ててしまうよ。

つけすぎた時は、綿棒でとって次に使おう!

それから、複雑な形のところは、パーツごとに作ると作りやすいよ。」

制作の様子をみながら、パーツにしたらいいところなどアドバイスをしていく。

また、組み方によっては、壊れやすい場合もある(接着する面積が狭い、荷重のバランスが悪いなど)ので、適時アドバイスしていく。

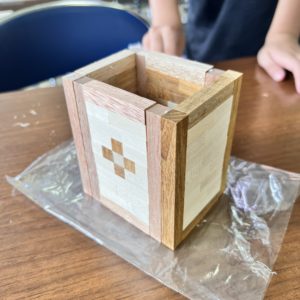

ふりかえり

出来上がった作品に名札をつけて、完成!

それぞれの作品を作る上で頑張ったことや大変だったこと、気に入っているところなど振り返りまとめとする。

片付け

まとめ

今回は、日本の伝統工芸でもある寄木細工(寄せ木アート)の木材で

ドットアートをミックスさせ、子どもたちでも楽しめる題材に取り組みました。

子どもたちは、積み木を作る容量で試行錯誤を繰り返すことができるのでとても、夢中になっていました。

今回は、電動糸鋸でカーブを作ったり、磨いたりというところまではせずに四角い木材の組み合わせをドットアートのように組み合わせながら、立体を作る面白さを大切に取り組みました。

次の機会や中学、高校生、大人向けには、こういった電動糸鋸ややすりなどを活用した内容に広げて行っても楽しいと思います。

今回のように四角い木材で長さも制限のある中で、行うことでドットアートを楽しむことのも繋がったようです。

飾ったり遊んだりできるものや使えるものなど、制限がある中でも、それぞれの作りたいものを試行錯誤できる題材は面白いですね。