こんにちは!母画家道Rinです。

今日はRinが主宰する【こども造形教室】の活動の様子です!

昨年はステンシル版画をしたので、今年は木版をしたいなと教材研究に励み、、、 見つけました!

版画SP板‼︎ 木版のように彫れる樹脂板です!

この教室は年長さんから小学6年生まで、いろいろな学年の子がいるので、ベニヤなどの木の板を彫るには小さい子が難しく、だからといって紙版画では、高学年のこたちが物足りないのでは、、、、 と悩んでいた私の救世主!

それが

版画SP板!

決め手を簡単に言うと

彫刻刀で、簡単に彫れる

型押しも可能

ニードルや釘などで彫れる

というところ!

どういうことかというと

3年生以下は彫刻刀を使わず、版がつくれて、4年生以上は、彫刻刀で彫れる!

という懐の深い素材なのです。

学校の授業でも取り入れてますが、彫りやすく、木のように木目がないので、どの方向からでもオッケー!なところもいいですね。

私はこの素材に助けられ、

年齢幅のあるこの教室でも、活動することができました!

前置きが長くなりましたが、早速 活動の様子です。

テーマ

はんがにちょうせん!

時間

90分×4回

準備物

板木(今回はSP板のハガキサイズを使用)

資料(今回は、来年の干支のイラストなどを印刷)

コピー用紙(アイデアスケッチ用)

カーボン紙

トレーシングペーパー

彫刻刀

マスキングテープ

ニードルや釘、ドライバーなど

ストロー

竹串やつま用紙

版画用水性インク(黒と白)

トレー(専用のものでなくても、クリアファイルやラミネートしたものでも大丈夫!ちなみにRinは、インクを出すところ インクをのばすところ と印刷したA4の用紙をラミネートしてトレーとして使っています!写真参考にされてくだい!)

ローラー ばれん(なければ手のひらで大丈夫!)

版画用紙(黒と彩色用(裏から水彩絵の具で彩色できる用紙)を準備)

新聞紙

水彩絵の具

紙コップ

綿棒

活動の様子

①資料(今回は干支を版画にして、年賀状につかえるようにするので、ネズミのイラストや写真などを印刷)をもとに、ハガキサイズに切ったコピー用紙にアイデアスケッチをしていきます。

ネズミを大きめに1~3匹くらいにします。たくさん描くと細かくなり彫りがむずかしくなるので!

②えんぴつでトレーシングペーパーに枠を①の枠とアイデアスケッチをうつします。

トレーシングペーパーは、ずれないようにマスキングテープでとめます。

③ ②を反転(裏返し)して、カーボン紙をはさんで、色つきボールペンでなぞってうつします。

カーボン紙は、両面タイプと片面タイプがあり、片面タイプは濃い色の方がSP板にあてるようにします。

④彫るところ(インクがつかない)彫らないところ(インクがつく)を考え計画をたてます。

⑤ 4年生以上は、三角刀で、線彫りをしていきます。

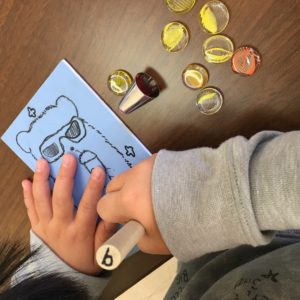

3年生以下は、ニードルや釘、ドライバーなどで、線を彫っていきます。

⑥ 面彫りの部分は、4年生以上は丸刀や平刀、3年生以下は、ビー玉やおはじき、マイナスドライバーなどで、型をつけたり模様を描いていったり、毛並みをイメージして彫ったりしていきます。

⑦ 彫り上がったら、刷りに入ります。

版画用水溶性インクの黒を版木に均一につけます。

刷るときのポイント

・上4分の1はインクを出すところ、下4分の3は、伸ばすところとわけて、トレーを使う

・ローラーは、下まで転がしたら、一回上げて、伸ばすところの上まであげて、転がす動作を繰り返すとローラーに均一にインクがつきます。

・インクをしっかりとトレーでのばしてから、インクをつけます。(目詰まりを防ぐため)

⑧ 版画用紙のツルツルの方にインクがつくように、版画用紙をあてて、ばれん(なければ、手のひら)で圧をかけます。

円を描くように、椅子から立ってしっかりと体重をかけておこなうといいです。

⑨ 白インクで、黒の版画用紙にも、⑧と同じようにすってもいいです。

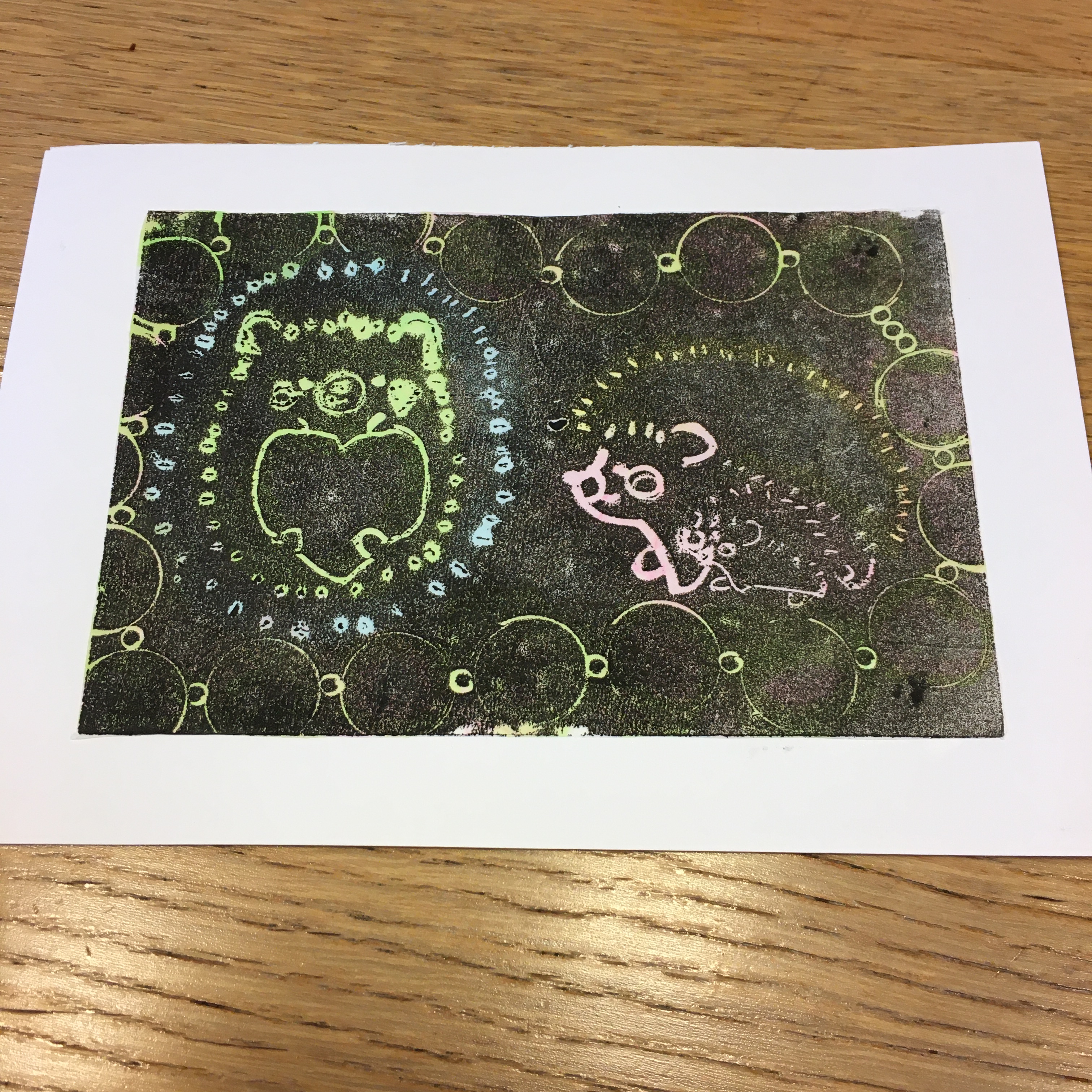

⑨ 水彩絵の具を水で多めに溶いて、⑨でできた版画の裏から、彩色していきます。

できた版画のまわりを切って、ハガキにはっていって完成です!

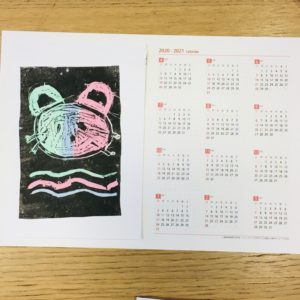

これで、カレンダーもつくりました!

カレンダーは無料でダウンロードできる

【ちびむすドリル】さんを活用しています。(A4ケント紙に印刷しました。)