こんにちは!母画家道Rinです。

誰しも必ず使ったことがある鉛筆!

身近過ぎて、気にもとめない空気みたいな存在かもしれません。

だけど、聞かれてみるとわからないこともたくさん!

そんな身近な鉛筆の秘密をお伝えします。

なぜ、消しゴムで消えるの?

鉛筆で、紙に描かれた線は、どんな風になっていると思いますか?

実は、鉛筆の芯に入っている黒鉛が、紙の表面にくっついているだけなんです!

なので、消しゴムで紙の表面にくっついている黒鉛を剥がしとっているのです。

だから、消しゴムで消えるのですね。

だけど、力を入れすぎると黒鉛が潰れて、紙が黒くなってしまうので気をつけましょう。

鉛筆が誕生したのは?

鉛筆の原料になる黒鉛鉱が、1560年代にイギリスで発見されました。

その頃は、黒鉛を棒状や板状に削って、板にはめ込むという簡単なつくりでした。

それから200年以上たった1795年に、フランスのコンテが、現在の作り方の基礎となる黒鉛と粘土を混ぜる方法を発明したといわれています。

粘土を混ぜずに黒鉛だけでできた鉛筆の描き心地はどんなものだったか興味のあるRinです。

やっぱり折れやすかったのでしょうか?

削るのも難しそうですね。

日本で鉛筆は使われ始めたのは?

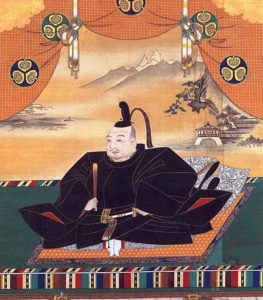

Wikipediaより

記録に残っているのは、徳川家康に鉛筆が献上されたとあり、そのころに鉛筆が伝えられたそうです。

だけど、とても貴重なものだったので、庶民が使うことはなかったようですね。

本格的に鉛筆の輸入が始まったのが、明治維新後だそうです。

現在の三菱鉛筆で当時は、真崎鉛筆製造所の開発のおかげで量産できるようになりました。

その後、徐々に広まり一般の人たちも、毛筆から鉛筆になっていって、広まっていきました。

鉛筆のH,B,Fってどういう意味?

HはHard ハード:硬い

BはBlack ブラック:黒い

の最初の文字を撮ったもので、鉛筆の芯の濃さと硬さを表しています。

そして

FはFirm ファーム:しっかりした

という意味があります。

これは、HとHBの真ん中の濃さと硬さを持つ芯ということを意味しています。

芯の濃さと硬さの違いをどうやって出しているの?

鉛筆の芯は、黒鉛と粘土を混ぜる割合によって、硬いものから柔らかいものまで作ることができます。

例えば、HBの鉛筆は、黒鉛が65%、粘土が35%で芯が作られているそうです。

日本工業規格、JISが決めている鉛筆の芯の硬さと濃さは、

6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B

の17段階あります。

鉛筆の形は6角形が多いのは?

鉛筆の形が、6角形が多いのは持ちやすいことと転がりにくいからです。

お箸にも、6角形のものがありますね。

私たち人間の手にフィットしやすいようです。

それに転がりにくいのも、助かりますね。

他にも、丸や三角、五角形、四角形、星型なんかもあるそうですよ。

まとめ

とても馴染みのある身近な鉛筆について、今日は書いて見ました。

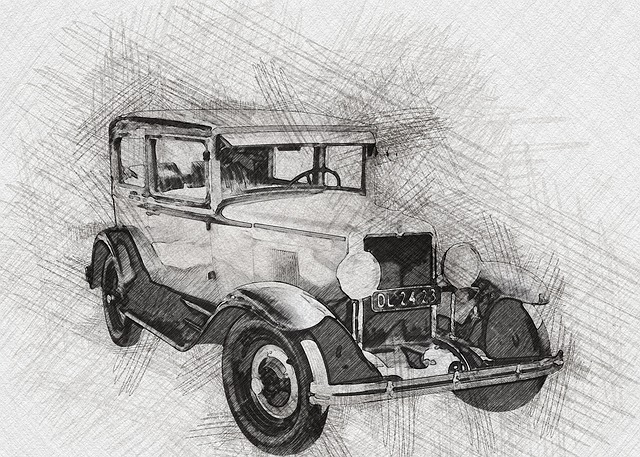

文字を書くのはもちろん、絵を描くときにも大活躍ですね。

最近は、鉛筆の芯のように太い芯が出てくるシャープペンシルもありますね。

こういった身近なものも、改めて考えると新たな発見があって楽しいRinでした。

Rinが主宰する子ども造形教室で鉛筆を使った活動もしています。

ラフスケッチ、鉛筆で線画を楽しもう!子ども造形教室「秋を感じよう」

もよかったらご覧ください!

また、

も、参考にされてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

Rinもこれから、鉛筆を使って制作に入ります。ではまた、別の記事でお会いしましょう!