こんにちは!母画家道Rin甲斐香織です。

今回は、Rinの主宰するこども造形教室(高鍋中央公民館教室)の活動の様子をお伝えしようと思います。

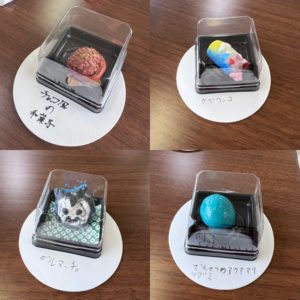

今回は、日本の美意識が詰め込まれた伝統的なお菓子「和菓子」を樹脂粘土で作っていきます。

(樹脂粘土は「かた丸くん」(美術出版エデュケーション)を愛用)

食べたことがある和菓子や見たことのある和菓子、

こんな和菓子があったらな、、、と想像した夢の和菓子

などなど、こどもたちの自由な発想と感性で生まれた和菓子たちです。

五感の総合芸術と言われる和菓子!

視覚(みため)だけでなく、聴覚(和菓子の名前)にこだわったり

味覚(味わい)、触覚(舌触り)、嗅覚(におい、香り)などの想像が掻き立てられるように樹脂粘土以外の材料にもこだわり、ニス、色砂、色粉、絵具などにもこだわりました。

まさに和菓子職人顔負けの個性溢れる自由な和菓子が出来ました。

今回は、2回分(90分×2回)の内容になります。

テーマ

和菓子職人になろう!

準備物

・ワークシート

・参考資料 写真や本など(上生菓子の和菓子を中心にセレクト)

・絵の具セット

・樹脂粘土

美術出版エデュケーショナル「かた丸くん」を愛用

和菓子の感じが出て、小中学生でも扱いやすいです。

・粘土ベラ

・粘土板(クリアファイルで代用)

・つまようじ

・カッター

・粘土用はさみ

・新聞紙

・木工用ボンド

・和菓子ケース

・台紙

時間

90分×2回

活動のようす

導入

T(先生)「和菓子は食べたことがありますか?」

S(生徒)「ないです」

S「みたらし団子たべたことがあるよ」

T「そうだね!食べたことある人もいるし、はじめて聞いたっていうひともいるかもしれないね。」

日本の伝統的なお菓子で五感の総合芸術とも言われていること(視覚・触覚(舌触り)・聴覚(名前)・嗅覚・味覚)や季節や地域の特産品などから作られていることなど、

展開

T「和菓子職人さんになったつもりで和菓子をデザインしていこう!」

①ワークシートをつかって、選んだ季節や特産品(好きな食べ物などでもOK)、好きな動物やキャラクターなどからイメージを広げアイデアスケッチしていく。

和菓子の名前を考える。

② ①をもとに樹脂粘土を使って制作していく。

使いたい量の粘土に色を混ぜます。

粘土ベラや細かいところはつまようじや粘土用はさみを使うといいです。

クリアファイルの間に挟んでのばしたりできるので便利です。

色砂やチョークやコンテを網で削って粉砂糖風にしても!

(必ず、付けたいところに木工用ボンドなどを付けてから粉や砂をかけよう!)

色砂を樹脂粘土に混ぜて、大理石のような雰囲気にも!

つや出し水溶性ニスでテカリを出したり、飴っぽくしたりも!

和菓子の商品名も面白い!

ユーモアあるものから、本当に和菓子屋さんの店頭に並びそうなものまで!

ふりかえり

ケースの入れて完成!お互いの和菓子を鑑賞してみよう!

まとめ

今日は、Rinの主宰するこども造形教室(高鍋中央公民館教室)の活動の様子をご紹介しました。

和菓子職人になろう!というテーマで取り組みましたが、こどもたちからはちょっと遠い存在かな?と思っていた和菓子ですが、さすがこどもたち!

和菓子のいろいろな写真(特に上生菓子の写真を見せました)をみて、和菓子の世界にあっという間に虜に!

あの小さな塊の中に壮大なイメージを広げられるこどもたちに感服でした。

こどもたちは、樹脂粘土を器用に加工しながら、小さな和菓子を全集中で黙々と作っていきました。

まさに、和菓子職人さんそのものでした。

ケースに入れてこだわりの名前をつけて満足げなこどもたちの顔が忘れられられません。

この題材は、Rinが中学校でも取り組んでいます。日本の美意識を学ぶ題材でぴったりです。四季折々の日本の美しさを和菓子に込めて作ります。この時も美術出版絵エデュケーショナル「かた丸くん」を愛用しています。